Après avoir publié dans Les Cahiers d’A2C #16 (mars 2025) un article intitulé Bi, pan, queer, fier·e·s et en colère : Quelles perspectives de libération pour les bisexualités ?, voici un deuxième article poursuivant la réflexion sur l’homophobie et la biphobie en l’articulant avec le rôle de la famille, abordé également dans l’article Doit-on abolir la famille ?, également présent dans les Cahiers #16.

Il est courant de parler de matérialisme dans les groupes queers, mais souvent au sens de “tangible” ou “réel”. Ces usages n’ont pas grand-chose à voir avec le matérialisme historique, une approche qui dit qu’il est impossible de détacher les idées des conditions dans lesquelles elles émergent. Pour les marxistes, ce ne sont pas les sociétés humaines qui sont dessinées par les idées qui y sont majoritaires : au contraire, pour comprendre la prévalence d’une idée, comme l’homophobie, la biphobie, ou même l’homo/bisexualité elle-même, il faut regarder dans quels contextes sociaux et économiques cette idée émerge. Comprendre son lien avec le système économique qui surdétermine tous les rapports sociaux, le capitalisme, et ses transformations.

Les Cahiers d’A2C #19 – Novembre 2025

Le capitalisme a créé l’homophobie et les gays en même temps

A l’échelle de l’humanité, les identités sexuelles sont très récentes, inventées seulement au cours du XIXème siècle. L’historien marxiste D’Emilio propose en 1983 une explication matérialiste de la naissance de l’homophobie et des catégories de sexualité. Il nous dit que les LGBT+ n’ont pas toujours existé, mais que nous sommes un produit de l’histoire, notamment un produit du capitalisme, un système de production organisé autour du travail salarié. Jusqu’au milieu du XIXème siècle, c’est la famille qui était l’unité de production principale et essentielle à la vie de l’ensemble de la population. C’était dans ce cadre que ses membres, surtout les femmes, produisent les aliments, les vêtements, et tous les autres biens de consommation. Personne ne pouvait survivre sans famille, et la survie de chaque personne dépendait de la coopération de tous, dont les enfants. On trouve des sources historiques qui montrent que des individus ont des comportements homosexuels, y compris réguliers, et que certaines personnes ont su reconnaitre en elles-mêmes une attirance plus forte pour le même sexe. En revanche, il était impossible de faire de ces désirs un mode de vie.

Qu’est-ce qui a changé ? Le capitalisme, sous la forme du travail libre. Les hommes et les femmes ont quitté les zones rurales pour émigrer vers les grandes villes, pour trouver du travail dans des entreprises plus grandes. Bien sûr, la famille n’a pas disparu : les femmes continuent de cuisiner ou fabriquer des vêtements. Elle a cependant perdu son caractère autosuffisant.

La famille, surtout au sein des classes moyennes, ne produit bientôt plus des biens, mais du bonheur : c’est dans la famille qu’on retrouve les relations épanouissantes, avec ses enfants ou son époux·se. Avec le travail salarié, la procréation perd son importance, et les taux de natalité chutent. A ce moment, la sexualité entre époux est libérée de l’unique but de pro- création, et commence à laisser plus de place au désir et au plaisir.

Pour stabiliser les comportements sexuels dans des identités, il a fallu la psychiatrie. Les médecins se sont emparés de la question de la sexualité et de la déviance, et ont stigmatisé l’homosexualité, l’érigeant par là comme une identité à part entière. Une personne qui avait des comportements homosexuels est devenue un homosexuel (« inverti »), et son corollaire l’hétérosexuel a été créé.

En France, l’État a largement contribué à cette naturalisation de l’identité : par le biais de la colonisation déjà, puisque l’État étudiait les sexualités déviantes, pour contrôler la reproduction sexuelle et pour limiter le métissage des populations. L’enjeu, pour l’État, de contrôler la sexualité est d’abord nataliste : comment assurer une natalité nécessaire à la reproduction générationnelle et à la poursuite de l’accumulation ? Ainsi que l’enjeu de la prise en charge des enfants et de la division genrée du travail.

Les idéologies religieuses et familiales ont largement contribué à celle de l’État au XXème siècle, pour assigner les femmes au travail de soin, domestique et de reproduction. Ainsi, le régime fiscal et les droits sociaux sont construits autour de la situation conjugale et de la famille hétérosexuelle. Pendant ce temps, la justice et la police répriment les sexualités déviantes, notamment avant et pendant le régime de Vichy qui instaure des majorités sexuelles à 21 ans pour les relations homosexuelles, ce qui permet, sous couvert de protection des mineurs, de réprimer l’homosexualité. A partir de là, tout manquement constitue un risque pour l’accès au travail, au logement et à la stabilité familiale.

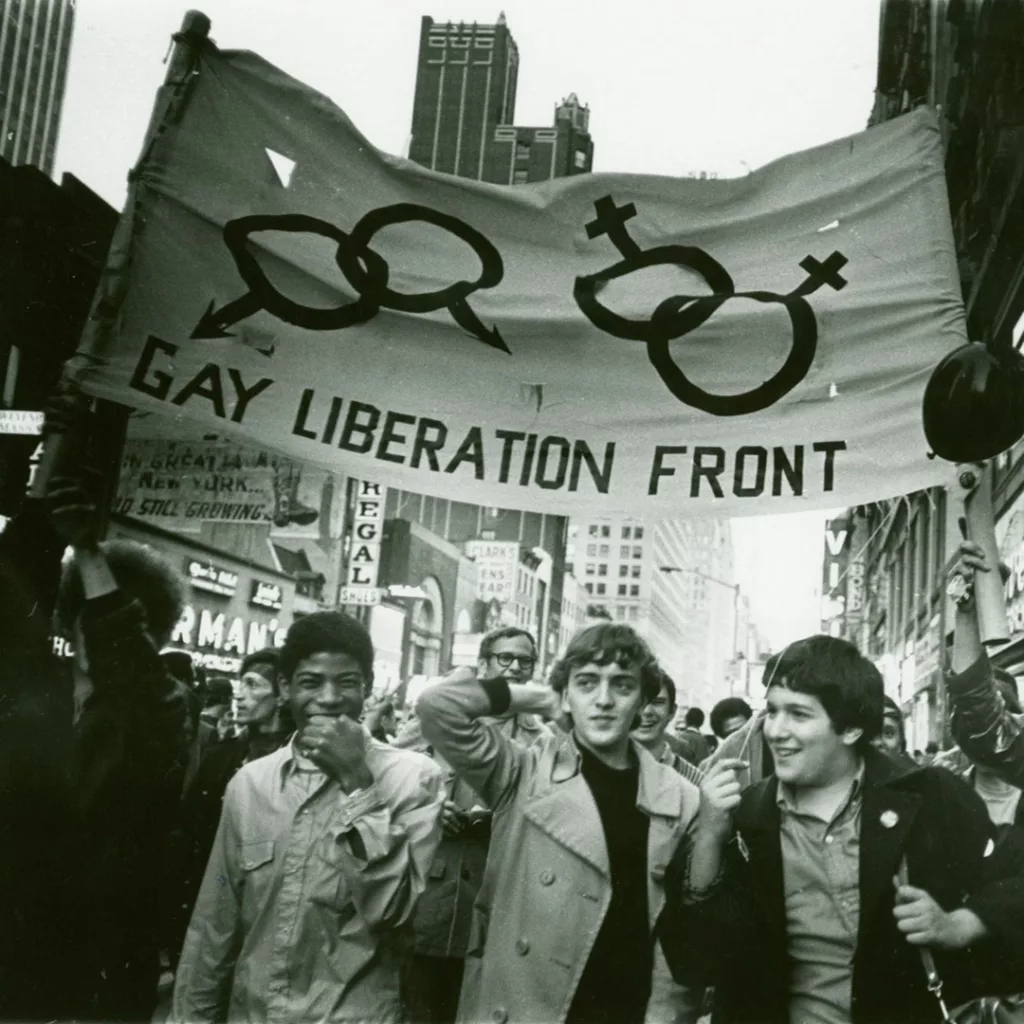

Donc on a là une contradiction de taille : le capitalisme a créé à la fois les conditions d’existence de l’homosexualité, et l’homophobie. Homophobie qui a d’ailleurs aussi propulsé le mouvement LGBT, qui se mobilise principalement pour les droits, contre la répression et la criminalisation, et est devenu par-là de plus en plus visible et a gagné en force et en structuration.

La biphobie, elle, est l’invisibilité structurelle et historique de la bisexualité, qui se transforme en panique anti-bisexualité qui émerge quand les bi+ sortent de l’ombre. Elle vient surtout du besoin pour l’État et la psychiatrie d’une figure déviante nette pour stabiliser les orientations sexuelles homo et hétéro, alors que la bisexualité est une zone floue. Il s’agissait de stigmatiser sans se laisser contaminer. Les mouvements homosexuels, ainsi que l’épidémie du Sida, ont aussi pu renforcer ces frontières. La biphobie est donc le produit d’une série d’effacements, d’exclusions, de choix stratégiques. Inséparable, à toutes les étapes, de l’homophobie et donc de la famille et son lien contradictoire avec le capitalisme.

Famille et capitalisme : fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis

Le capitalisme a une relation contradictoire avec la famille : elle garde une place importante car il faut toujours faire et éduquer des enfants, des tâches nécessaires au capitalisme mais que celui-ci n’a pas pu ou voulu socialiser. Pourtant, elle a perdu toute raison matérielle d’exister, puisque chacun peut vivre de manière indépendante.

Donc à quoi sert l’homophobie ? À transformer les LGBT en boucs émissaires de l’instabilité sociale qui va avec la destruction progressive de la famille : on nous accuse de corrompre les enfants, d’être des p*dophiles, de détruire la famille.

La place que prend la famille dépend des possibilités de socialisation du travail reproductif : qui va éduquer les enfants, qui va s’occuper de faire à manger… Plus les tâches sont socialisées (écoles, crèches, hôpital, cantine…), plus la famille perd de son importance matérielle, et les possibilités de vivre sans, de vivre son homo-/bisexualité augmentent. En revanche, quand le capitalisme entre en crise, il se replie sur la famille : les tâches autrefois socialisées sont délaissées, et nous sommes des bons boucs émissaires.

C’est ce qui se passe actuellement : avec un taux de profit historiquement bas, une croissance quasi-nulle, le vieillissement de la population et la panique raciste contre l’immigration, l’augmentation des tensions inter-impérialistes et la perspective de la guerre, le natalisme apparaît pour nos classes dirigeantes comme une nécessité nationale. Macron parle donc de réarmement démographique, ce qui traduit ce besoin du capitalisme d’un repli sur la famille comme institution idéologique et de reproduction sociale.

La place de la famille, si elle dépend en grande partie des concessions que les dirigeant·e·s sont prêt·e·s à faire dans une période de prospérité ou de crise, dépend aussi du rapport de force que nous instaurons, par les luttes sociales et féministes.

Stratégie : le but et le chemin

Nous devons abolir la famille telle qu’elle existe, parce que c’est sa centralité dans le travail reproductif et la production du bonheur qui est historiquement à la source de l’homophobie, puis de la biphobie.

• Étape 1 : la famille joue un rôle productif et reproductif > l’homophobie structurelle n’existe pas car l’homosexualité est impensable.

• Étape 2 : la famille perd son rôle productif et garde la reproduction et le bonheur > l’homophobie est créée contre les déviances naissantes

• Étape 3 (à construire) : la famille n’existe plus, c’est la société tout entière qui prend collectivement en charge le bonheur et le travail productif et reproductif > plus rien ne bloque matériellement la lutte contre l’homophobie et la biphobie. Cette étape a été entrevue au cours de la révolution russe, au cours de laquelle des institutions sociales sont créées pour prendre en charge collectivement l’éducation, le care, les tâches domestiques, ce qui a radicalement bouleversé les rapports de genre et de sexualité.

Ainsi, l’affaiblissement voire l’abolition de la famille n’est pas un raccourci qui fait disparaître les LGBTphobies par magie, du fait du poids de l’idéologie. Mais elle est la condition matérielle nécessaire pour que la lutte contre l’homophobie et la biphobie ne soient plus qu’une lutte contre des stéréotypes, des attitudes, des fétichisations et des violences. Et non une lutte face à un système qui se fonde sur notre oppression pour se stabiliser.

Il y a deux stratégies nécessaires, qui s’ajoutent au travail déjà fait aujourd’hui de lutte contre des stéréotypes, qui s’attaquent au système en lui-même et qui nous permettront de gagner.

La première est de lutter pour tout ce qui renforce notre autonomie vis-à-vis de la famille. Il s’agit donc de luttes sociales, collectives et de classe.

• Luttes pour l’autonomie de nos corps : un avortement libre, gratuit et safe, contre les stérilisations forcées, les violences sexuelles et domestiques…

• Affaiblissement de l’importance de la famille : facilitation du divorce, extension des avantages matériels, fiscaux aujourd’hui réservés aux familles…

• Prise en charge collectives des tâches de reproduction : crèches, cantines, école gratuite pour tous·tes, lieux de vie collectifs …

• Renforcement de l’autonomie personnelle : hausse des salaires, aides sociales, services sociaux en tous genres, logements décents et abordables…

• Égalité des droits, en droit et en pratique : mêmes droits pour les couples hétéros et les couples homos, lutte contre l’homophobie, fin de la mention du genre, possibilités de vie égales à celles des hétéros, lutte contre la transphobie.

Les modes d’actions sont ceux du mouvement social : l’organisation collective, les manifs, la grève, l’occupation…

La deuxième stratégie, c’est de créer les communautés qui remplaceront la famille. Quand le capitalisme détruit la famille traditionnelle, il le fait en laissant sur le côté celles et ceux dont la famille capitaliste ne veut pas, notamment les queers. Il ne s’agit pas d’être tous·tes autonomes et isolé·e·s, mais au contraire de produire d’autres manières d’être heureux·ses, qui ne reposent pas sur la famille traditionnelle.

• Faire famille autrement : développer les réseaux de solidarité en tous genres. Pour cela, les groupes communautaires queers peuvent être un début, mais ne suffiront pas, car nous avons besoin d’espaces sans homophobie plutôt que d’espaces sans hétéros.

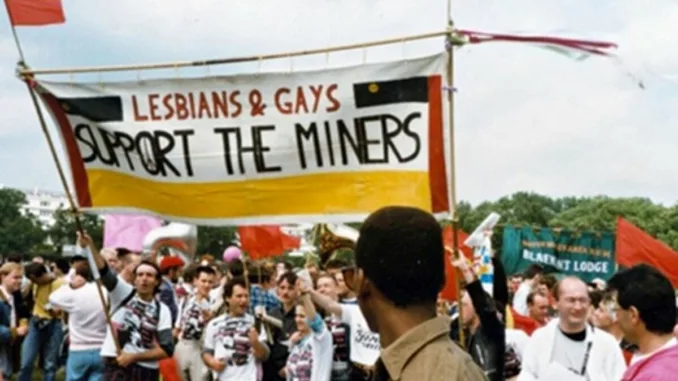

• Faire front contre toutes les oppressions : la question du racisme est centrale, dans une période où la crise du capitalisme accentue l’exploitation des personnes racisées et/ou sans papiers, et où le danger fasciste vise principalement ces groupes.

Pourquoi ces luttes sont-elles des luttes de classe ? Parce que nous nous attaquons directement au capitalisme et aux classes dirigeantes, qui ont tout intérêt à la poursuite de notre oppression. Mais aussi parce que nous avons besoin d’une autonomie de notre classe : plutôt que plus de police, organisons l’autodéfense.

En réalité, si les luttes sociales, collectives, féministes et antiracistes permettront de gagner un rapport de force nécessaire à la lutte contre les oppressions, on ne peut envisager la libération de tous·tes qu’au travers de perspectives révolutionnaires qui aboutiraient à la construction d’une autre société, socialiste, fondée sur les besoins de chacun·e au lieu des profits de la classe dirigeante.

VICTOR MICHEL (BREST)