L’enjeu de la dynamique de grève que nous connaissons depuis le 19 janvier est majeur. Il ne s’agit pas seulement de faire reculer un pouvoir qui veut nous faire travailler plus longtemps pour le profit des plus riches. Face à un système qui s’enfonce dans une crise économique mondiale, qui fait resurgir le spectre de la guerre et du fascisme, la grève remet les pendules à l’heure quant au rôle central de la classe ouvrière, de la puissance de sa force collective. L’expérience que nous faisons de cette période de grève peut amener à des avancées décisives vers la perspective que développait Marx : « l’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes. »

Les Cahiers d’A2C #07 – mars 2023

La grève joue un rôle déterminant dans la lutte de classe et exprime une force collective sans précédent dans l’histoire. Les grèves de masse ont profondément et durablement modifié la confiance, la conscience et l’organisation de la classe ouvrière et mis au centre la question de son émancipation.

Le rôle central que joue la grève depuis l’avènement du capitalisme tient à la position spéciale qu’occupe la classe ouvrière dans les rapports de production capitaliste.

Les salarié·es, dépossédé·es des moyens de production et du produit de leur travail, n’ont que leur force de travail à vendre, comme une marchandise, que les capitalistes exploitent pour en extirper toujours plus de profits.

La concurrence incessante que se livrent les capitaux ou blocs de capitaux mène une logique d’accumulation pour l’accumulation : les capitalistes ne contrôlent pas la production pour satisfaire les besoins de la population, ni même pour satisfaire leurs besoins propres si pharaoniques soient-ils, mais pour augmenter toujours plus le capital qu’ils contrôlent.

Cela les conduit à mener une lutte permanente contre les salarié·es afin d’augmenter leur plus-value : autour du temps de travail, des salaires, de l’organisation du travail pour le rendre plus productif, de l’introduction d’innovations technologiques…

Le capitalisme introduit une division du travail à l’échelle d’une entreprise comme à l’échelle mondiale : un seul smartphone contient une parcelle de travail de centaines, peut-être de milliers de salarié·es de par le monde entier, depuis l’extraction du minerai jusqu’à l’usine d’assemblage. Si bien que lorsque la production cesse au niveau d’un maillon, c’est toute la chaîne de production qui en est impactée, d’autant plus qu’elle s’organise à flux tendu.

C’est cette position collective de la classe ouvrière en tant que productrice et en tant qu’exploitée qui fait de la grève collective le seul moyen de lutte des travailleur·euses et qui explique son potentiel à se généraliser en grève de masse.

La grève : école de la guerre de classe

Mais la grève ne fait pas qu’exprimer un rapport de forces collectif, elle organise la classe ouvrière et en développe la conscience.

Dans Misère de la philosophie, Marx répondait à Proudhon qui s’opposait au droit de grève en niant son efficacité économique. Il soutenait non seulement que la grève permettait d’obtenir de meilleures conditions de vie pour les travailleur·euses, mais il ajoutait :

« En Angleterre, on ne s’en est pas tenu à des coalitions partielles, qui n’avaient pas d’autre but qu’une grève passagère, et qui disparaissaient avec elle. On a formé des coalitions permanentes, des trades-unions […] La formation de ces grèves, coalitions, trades-unions marcha simultanément avec les luttes politiques des ouvriers […] Dans cette lutte — véritable guerre civile — se réunissent et se développent tous les éléments nécessaires à une bataille à venir […] cette masse se réunit, elle se constitue en classe pour elle-même. Les intérêts qu’elle défend deviennent des intérêts de classe. Mais la lutte de classe à classe est une lutte politique. »

Analysant le développement des grèves précédant la révolution de 1905, Lénine écrivait :

« Chaque grève rappelle aux capitalistes que ce ne sont pas eux les vrais maîtres mais les ouvriers, qui proclament de plus en plus hautement leurs droits. Chaque grève rappelle aux ouvriers que leur situation n’est pas désespérée, qu’ils ne sont pas seuls […] Les esclaves commencent à exiger de devenir des maîtres, de travailler et de vivre non point au gré des grands propriétaires fonciers et des capitalistes mais comme l’entendent les travailleurs eux-mêmes […] Ainsi les grèves apprennent aux ouvriers à s’unir […] à penser à la lutte de toute la classe ouvrière contre toute la classe des patrons de fabrique et contre le gouvernement autocratique, le gouvernement policier. C’est pour cette raison que les socialistes appellent les grèves « l’école de guerre » ».

Non seulement la grève organise la classe sur le long terme, mais elle développe ses intérêts collectifs, sa conscience politique et l’idée de sa propre émancipation.

Parce qu’elle nécessite un engagement collectif, la grève alimente la démocratie des assemblées de grévistes et favorise l’auto-organisation des travailleur·euses dans les lieux de travail où iels sont habituellement aux ordres des patrons. La grève provoque une fissure dans les chaînes de l’esclavage salarial. Elle s’affronte au sexisme et au racisme du quotidien qui exclut et divise celleux qui doivent s’unir.

Mais Lénine insistait également sur le fait que « l’école de guerre », ce n’est pas encore la guerre elle-même.

Proposer une assemblée de gréviste au-delà de la seule participation aux appels (inter-)syndicaux, et l’organiser, proposer des réponses aux défis stratégiques posés par les manoeuvres des patrons — ou par les directions syndicales — cela repose sur des collectifs militants qu’ils soient syndicaux, politiques ou des collectifs qui se sont soudés dans une expérience commune. Ce sont eux qui sont en capacité de proposer des initiatives afin d’accélérer les dynamiques.

Des émeutes ouvrières à la grève de masse

Le capitalisme naissant était bien conscient de ce potentiel collectif. Ce n’est pas pour rien que la loi Le Chapelier de 1791 interdisait toute coalition de travailleur·euses. En Angleterre les Combination Acts de 1799 menaçaient d’emprisonner les travailleur·euses qui menaient des actions collectives. « Rien n’est plus nocif », écrivait un propriétaire d’usine du nom de Gray, « que de permettre aux ordres inférieurs de sentir leur force et de communiquer librement entre eux ».

Mais face à l’exploitation sans borne de la classe ouvrière, enfants compris, les grèves et révoltes ouvrières ne cessaient de se développer. En 1811, le mouvement des Luddites faisait éclater la colère des artisans du textile qui se révoltaient contre l’introduction des métiers à tisser en détruisant les machines. Dans les années 1830, toujours dans l’industrie textile, la grève des Canuts de Lyon se transformait en insurrection.

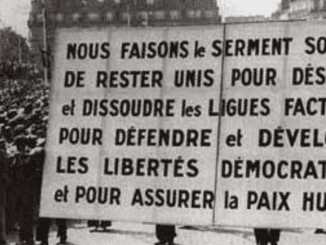

Les grèves et l’organisation de masse des travailleur·euses sont devenues la caractéristique principale de l’affrontement de classe au 20e siècle. Les grèves générales de juin 1936 et de mai 1968 en France et leurs pendants internationaux sont des références incontournables du mouvement ouvrier.

L’affaiblissement des luttes et des organisations du mouvement ouvrier à partir de la crise de 1973 a été théorisée par la pensée dominante — et y compris au sein du mouvement ouvrier — comme un affaiblissement structurel, voire une tendance à la disparition de la classe ouvrière. En retour, cette vision à idéalisé une classe ouvrière très organisée et toute puissante au cœur du 20e siècle, reliant mécaniquement le niveau d’organisation de la classe à sa capacité à entrer dans la grève de masse.

La dynamique des grèves au 20e siècle offre une vision bien plus contrastée. Il n’y a pas de développement linéaire des grèves, ni de lien mécanique entre le développement des grèves et l’organisation de la classe.

Vers une grève générale ?

Tout le monde, dans les milieux mobilisés comme dans la gauche radicale, pense qu’une grève générale est nécessaire comme en 1936 et 1968. Pourquoi n’y est-on pas arrivé en 2019, peut-on y arriver en 2023 ? Quelles en sont les conditions ?

Les discussions sur la grève générale ne sont pas nouvelles, elles ont émergé de la conscience du rôle central qu’occupe la classe ouvrière dans la production et de la force potentielle énorme qui en découle. Si toute la classe s’unifiait pour bloquer totalement la production, le pouvoir de la bourgeoisie s’effondrerait en peu de temps.

Pourtant les tentatives réelles de planifier la grève générale par la volonté de directions syndicales ou politiques se sont soldées par de cuisants échecs. Comme en 1913, lorsque le parti socialiste belge planifia avec minutie une grève générale politique pour le suffrage universel masculin face à un système électoral censitaire ou en 1926, lorsque face à une attaque majeure des industries minières, le Trade Union Congress lança le mot d’ordre de grève générale. Même si ces grèves furent très suivies, leur organisation bureaucratique — qui ne laissait aucune place et s’opposait à toute spontanéité et toute initiative par en bas — mena à un échec cuisant.

En analysant la dynamique de la première révolution russe de 1905, Rosa Luxembourg avait férocement critiqué cette idée d’une grève générale par en haut, d’un « schéma rigide et vide qui nous montre une « action » politique linéaire exécutée avec prudence et selon un plan décidé par les instances suprêmes des syndicats ». Le schéma à l’œuvre en 1905 comme par la suite dans les grèves générales de 1936 ou mai 1968 n’avait rien avoir avec l’exécution d’un plan savamment établi.

Rosa Luxembourg expliquait au contraire la grève de masse de cette période comme le résultat d’une colère accrue et d’un processus vivant ou différentes dynamiques de grève ou de manifestation, de revendications économiques et politiques s’entremêlaient. Ces revendications se renforcent mutuellement, et accentuent le sentiment de confiance et la conscience des travailleuses et des travailleurs, elles étaient susceptibles d’entraîner de nouvelles couches dans la bataille. Le ressort de ces grèves reposait sur une grande spontanéité, l’initiative par en bas, le sentiment d’une possibilité de rompre les chaînes, de s’émanciper, d’un grand règlement de compte avec le pouvoir.

Un des traits marquants des grèves de juin 1936 et mai 1968 fut la participation massive de salarié·es totalement inorganisés, qui faisaient grève pour la première fois et qui développaient un enthousiasme qui tranchait avec le conservatisme routinier de certains secteurs organisés.

Grève et mutation du capitalisme

Il ne fait pas de doute que la décrue des luttes et l’affaiblissement des organisations de la classe sont massifs depuis la crise des années 1970, le taux de syndicalisation se maintient autour de 10 % aujourd’hui. Cela ne résulte pas d’un affaiblissement structurel de la classe ourvière, mais des mutations profondes du capitalisme.

La logique de l’accumulation pour l’accumulation qui est au cœur du capitalisme lui donne un caractère très dynamique, une capacité à s’étendre dans tous les rouages de la société, dans le monde entier, une capacité à se renouveler, à délaisser des industries obsolètes pour investir dans des productions plus prometteuses (du charbon au pétrole ou au nucléaire, de la machine à vapeur à la voiture…), à renouveler l’organisation du travail (Taylorisme, Fordisme, post fordisme…)

C’est cette logique qui poussait Marx à pronostiquer que la classe ouvrière, numériquement faible à son époque, tendrait à devenir majoritaire.

Si, au cours des décennies suivant la crise, une partie de la production industrielle s’est déplacée vers les économies émergentes permettant au capital de profiter d’une main-d’œuvre bon marché et rendue docile par la main de fer de pouvoirs autoritaires, la classe ouvrière n’a pas pour autant reculé dans ces centres historique, mais elle a profondément muté.

En 1962, la France comptait 7,4 millions d’emplois dit « ouvriers industriels » sur un total de 19 millions d’emplois salariés. En 2007, il y en avait 6 millions sur un total de 26 millions. Il s’agit donc moins d’une disparition des ouvrier·es que d’une explosion des emplois dits de services. D’autant plus que pour une partie, il s’agit en plus d’une requalification d’un travail dit « ouvrier » en travail dit « de service » du fait de l’évolution de l’organisation de production comme la filialisation des services de maintenance. Mais plus fondamentalement, s’il n’est pas directement productif, dans la mesure où il ne produit pas la marchandise, l’emploi de service n’est pas en dehors, mais intégré à la production ou à la valorisation des marchandises : sans service de transport, routier, coursiers, sans service de distribution, magasinier, caissier, sans les « premiers de corvée » de la crise du covid, la marchandise reste un objet mort, sans valeur, stockée dans un entrepôt, que personne ne peut plus acheter.

La disparition de grands bastions industriels historiques dans le textile, les profondes mutations dans l’automobile ont réduit les grandes unités de production, mais elle n’a pas pour autant réduit la concentration ouvrière. Si les grandes unités de productions ont éclaté c’est surtout par le biais de filialisation de grandes structures, découpées en plusieurs entités pour accroître la concurrence au sein d’un même groupe. À titre d’exemple, entre 1986 et 2006 le nombre de salarié·es des grandes entreprises de plus de 1 000 salarié·es est passé de 30 % à 38 % tout en s’accompagnant d’une diminution de la taille des unités de production. Ces mutations ont eu pour conséquence l’affaiblissement certain des organisations syndicales et un éclatement des collectifs de lutte, mais elles se sont traduites par une concentration accrue de la classe ouvrière.

Depuis 2013 le salariat est devenu la forme majoritaire du travail à l’échelle mondiale selon les statistiques de l’OIT (1,6 milliard) concentrant la classe ouvrière dans d’immenses zones urbaines qui rassemble aujourd’hui plus de 50 % de la population mondiale.

L’évolution récente du capitalisme ne se traduit pas par un affaiblissement structurel de la classe ouvrière et de sa capacité à mener des grèves de masse, bien au contraire. L’affaiblissement du syndicalisme renvoie plutôt à la difficulté des syndicats à s’adapter à ces mutations.

La grève qu’a menée en 2019 Rachel Kéké et les femmes de chambre de l’Hôtel Ibis Batignolles, employées en sous-traitance pour le grand groupe hôtelier Accor, les grèves qui se développent parmi les chauffeurs/livreurs de la plateforme Uber, qui se multiplient au sein des entrepôts du groupe Amazon, devenu en 10 ans l’un des plus gros employeur mondial confirment non seulement la possibilité de la grève des secteurs très précarisés mais offrent un champs immense de syndicalisation.

Dans les secteurs plus traditionnels et historiquement organisés comme à la SNCF, la tendance à la hausse des taux de grève est notable. Sur les 10 mouvements de grève les plus suivis depuis la Seconde Guerre mondiale, 5 se sont produites depuis 1995. Depuis 2005, le nombre de journées de grève par agent ne cesse d’augmenter.

Perspective et stratégie dans la grève

L’appel à la mise à l’arrêt du pays le 7 mars et la multiplication des appels à reconduire la grève offrent d’autant plus de possibilité qu’ils peuvent se nourrir de l’expérience récente de 2019.

La grève reconductible massive initiée par la RATP et la SNCF le 5 décembre 2019 et largement reconduite dans l’éducation a changé la donne : la grève appartenait maintenant aux grévistes. Renouvelée jour après jour dans les ateliers, les dépôts, les écoles, elle permettait de discuter avec tous les salarié·es au-delà des affiliations syndicales, de discuter de la stratégie à mettre en œuvre pour étendre la grève. Elle permettait de s’organiser pour aller convaincre les salarié·es d’autres dépôts moins mobilisés, d’autres secteurs, de rendre chaque gréviste acteur·rice de la grève et de mobiliser massivement pour les manifestations…

Ces liens ont permis que des collectifs militants, basés sur une expérience commune, émergent et proposent des initiatives susceptibles d’accélérer les dynamiques et de pallier les déficiences des directions syndicales.

Ce fut le cas de la coordination RATP-SNCF qui avait émergé de plusieurs rencontres militantes. Alors que l’intersyndicale avait refusé d’appeler à l’action pendant les vacances de Noël, elle avait permis pendant cette période de renforcer les piquets de grève et d’ organiser une manifestation très dynamique des agent·es de la RATP et de la SNCF à Paris.

D’autres collectifs se sont développés dans plusieurs quartiers à partir des liens qui se sont tissés au cours de la lutte, avec l’objectif d’ancrer la grève et de l’étendre au travers d’une multitude d’initiatives qui visaient à renforcer les liens de classe, d’aider celleux qui était peu ou pas organisé·es sur leur lieu de travail. Ces collectifs, dont beaucoup se sont reconstitués dès le début du mouvement actuel, permettent de cristalliser le sentiment que la grève appartient aux grévistes et que c’est une affaire trop sérieuse pour la laisser aux mains des dirigeants syndicaux.

Ils permettent aussi, parce qu’ils regroupent différents secteurs, de porter des débats stratégiques au sein du mouvement.

Si elle est portée par la revendication principale des retraites, la mobilisation massive à laquelle on assiste traduit une colère bien plus profonde contre un pouvoir qui ne cesse de nous attaquer. La colère qui monte par exemple dans l’éducation face à des suppressions massives de postes s’est traduite par de fortes mobilisations dans le primaire, si bien que de nombreuses intersyndicales départementales appellent maintenant à reconduire la grève après le 7 mars. Non seulement les revendications sectorielles ou politiques, comme sur les question féministes ou antiracistes, ne sont pas contradictoires avec la mobilisation actuelle, mais elles permettent au contraire d’alimenter et d’étendre le mouvement.

Loin de devoir se concentrer sur quelques secteurs dit « stratégiques » qui, par leurs possibilités de blocage (transport, raffinerie…), suffiraient à faire reculer le pouvoir, il est au contraire essentiel de lutter contre l’idée d’une grève par procuration, qui pousse à la passivité, en particulier dans le secteur privé. Au contraire, c’est son entrée dans la bataille qui permettra de décupler les forces du mouvement.

Renforcer l’auto-organisation des travailleur·euses au travers d’assemblées de grévistes dans un lieu de travail ou dans un secteur, se rassembler au sein de collectifs interprofessionnels avec l’objectif d’étendre la grève et de la rendre active, permet de doter notre classe d’outils collectifs précieux pour construire la grève qui vient. Elle permet également de souder sur le long terme des collectifs militants dans une expérience commune qui renforce la confiance et développe la conscience que, face aux enjeux majeurs de la période actuelle, l’émancipation viendra d’en bas