À la fin du Moyen Âge les classes dominantes généralisent la privatisation des terres communales. En Angleterre au 15e et 16e siècle, la campagne repose en grande partie sur les champs ouverts : cultures collectives, usage commun des bois, pâturages et marais etc. Chaque foyer paysan y dispose d’un accès garanti ce qui assure non seulement sa subsistance mais aussi une relative autonomie vis-à-vis des seigneurs.

L’émergence du capitalisme

Portés par l’essor du commerce textile européen et la demande de laine, grands propriétaires et bourgeoisie montante clôturent les terres communes, les transforment en pâturages à mouton et développent un élevage intensif tourné vers l’exportation. Ce basculement devient un moteur décisif des débuts du capitalisme anglais. Les enclosures prennent une telle ampleur que la Couronne est contrainte de légiférer pour les freiner et limiter le nombre de moutons, sans succès. Cela n’empêche pas des vagues massives d’expropriation. Les Enclosure Acts, votés par des Parlements dominés par les propriétaires terriens, imposent clôtures et redistribution au profit d’une minorité. Du 17e au 19e siècle, des milliers de lois privatisent des millions d’acres. Par endroits, jusqu’à 70 % des terres passent en quelques décennies de l’usage collectif à la propriété privée exclusive 1. Le paysage rural est radicalement reconfiguré : chemins fermés, haies dressées, communs amputés. Des centaines de milliers de paysan·ne·s sont expulsé·es, bientôt des millions avec l’extinction des droits d’usage. Arraché·es à leur moyen de subsistance, iels sont forcé·es de migrer vers les villes ou encore les grandes fermes. Iels y deviennent des travailleur.euses libres, au sens double – libre en droit, mais libre aussi de tout moyen de production, iels sont contraint·es de vendre leur force de travail pour survivre.

Pour contraindre les exproprié·es au travail, l’État accompagne l’expropriation d’un arsenal répressif (Vagabonds Acts, Poor Laws) qui criminalise errance, vagabondage, pauvreté et résistance. Le marché du travail n’apparaît pas de lui-même, il est construit par la privatisation des communaux, l’extinction des droits d’usage, la criminalisation du vagabondage et l’enfermement dans des workhouses (atelier-prison) jusqu’à faire de l’emploi une condition de survie. L’accumulation s’appuie sur l’exploitation de tou·te·s, y compris massivement d’enfants dès 6 ans dans les filatures, mines et manufactures ; journées de 14, 16, voire 18 heures. Malnutrition, maladies, mutilations et corps déformés sont la norme. Les salaires des enfants et des femmes servent de levier pour abaisser ceux des hommes. En fragmentant la classe ouvrière par âge, sexe, statut et nationalité (jusqu’aux afflux d’Irlandais·es fuyant famine et expropriation), les élites et l’État organisent la concurrence entre prolétaires, brisent les solidarités et cherchent à enrôler les ouvrier·es anglais·es à des idées racistes.

Juin 1863, la presse londonienne titre « Mort par simple excès de travail », le Morning Star parle d’esclaves blancs, tandis que les pro-esclavagistes, The Times, le Standard relativisent l’esclavage des Noir.es «les esclavagistes nourrissent …bien leurs esclaves, les font travailler modérément » (Le Capital, I, X.3). Dès l’industrialisation naissante, expropriation et exploitation font chuter l’espérance de vie ouvrière. Ce n’est ni lié au hasard, ni à la cruauté de quelques patrons, c’est la logique d’un système – course au profit, concurrence, allongement des journées, intensification des cadences, répression des résistances. Dans ce cadre, le·la travailleur·euse est libre en droit mais dépossédé·e : iel ne vend pas un produit, mais sa capacité à produire ; sa force de travail devient marchandise. La relation paraît libre parce que contractuelle, mais c’est le besoin vital qui oblige ; l’écart entre la valeur créée et le salaire alimente l’accumulation. Propriétaires, État et capitalistes agissent de concert : les premier·ères s’approprient la terre, la loi et la police en assurent l’installation et la pérennité, les capitalistes recrutent la main-d’œuvre dépossédée et la placent en concurrence permanente. Un vaste réservoir de travailleur·euse, l’« armée industrielle de réserve » 2 pèse sur les salaires, tandis que la division par âge, sexe et origine, bientôt par la couleur, fragmente le monde du travail et renforce la discipline. Cette architecture à la fois économique et institutionnelle pérennise l’exploitation d’une population et prépare l’articulation avec l’ordre colonial, où la racialisation devient un outil central de gestion du travail.

Le colonialisme et l’esclavage

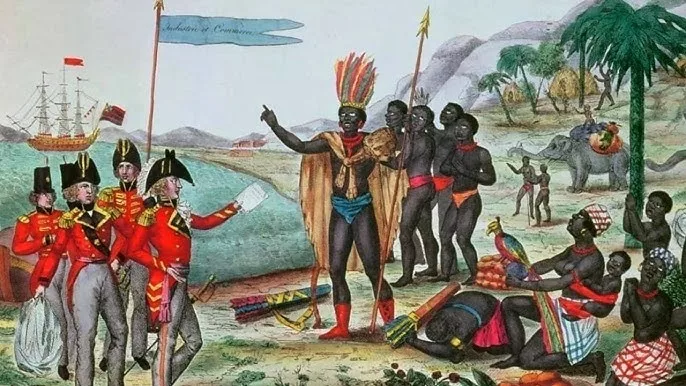

L’autre pilier de l’accumulation primitive se joue hors d’Europe avec la conquête du Nouveau Monde, l’exploitation coloniale et la traite négrière. 1492 ouvre une ère de pillage systématique. Espagne et Portugal se partagent des territoires immenses, en quelques décennies des empires puissants sont écrasés. Des systèmes de travail forcé (mita, encomienda 3) se généralisent dans les mines, chantiers et plantations, l’asservissement des peuples indigènes, combiné aux épidémies venues d’Europe, provoque des hécatombes. Des montagnes d’argent et d’or affluent vers l’Europe, ces métaux, accumulés comme trésors, mais ne produisent rien d’eux-mêmes. Ils deviennent des leviers d’accumulation dès qu’ils sont saisis par des rapports capitalistes (banques, compagnies de commerce et d’assurance, dette publique, impôts) et insérés dans un système productif capable de convertir ce butin en capital. C’est l’articulation au travail exploité qui transforme le pillage en puissance économique. Cette conversion s’opère par leur insertion dans des chaînes de production et de circulation marchande fondées sur l’exploitation du travail et la mise en valeur du capital. Une fois pris dans ces circuits ces flux alimentent les caisses des États, grossissent les fonds des banques et financent l’essor des compagnies.

Ce n’est pas le pillage seul qui explique l’essor du capitalisme, l’exemple de l’Espagne et du Portugal l’éclaire. Gavés de métaux précieux, ils restent pourtant marqués par les hiérarchies des régimes féodaux où noblesse terrienne et Église dominent. L’argent colonial finance guerres et faste, loin de stimuler une industrialisation, ces pays importent des produits manufacturés de l’étranger. À l’inverse, l’Angleterre combine accumulation interne (expropriation, prolétarisation) et accumulation externe (pillage, esclavage, commerce triangulaire) leur interaction donne l’élan décisif. Ce système relie l’extraction de matières premières coloniales (sucre, coton, tabac, café) aux manufactures anglaises (et plus largement européennes) où elles sont transformées par une main-d’œuvre prolétarisée, générant profit et accélération de l’accumulation. Séparément, ni le pillage ni la prolétarisation n’auraient rendu possible l’émergence du capitalisme mais c’est leur combinaison qui fait basculer l’échelle. Sans expropriation interne, les richesses coloniales auraient été dissipées ; sans richesses coloniales, il aurait manqué l’accélérateur des matières premières. La quête systématique du profit place ainsi l’esclavage au cœur de l’accumulation mondiale et les plantations deviennent un enjeu central. C’est dans cette combinaison que le racisme va naître.

L’oppression raciste

Pour remplacer la main-d’œuvre indigène décimée les élites coloniales s’orientent d’abord vers l’Europe. Se déploie un marché de serviteurs·euses sous contrat (3-7 ans), de condamné·e·s déporté·e·s, « rédempteurs », un trafic organisé de main d’œuvre européenne vers les colonies, surtout des plantations. Ce dispositif résout provisoirement le « problème du travail » colonial. En 1606, le député Bacon parle d’un « double avantage » : mettre les pauvres au travail, décharger la métropole des indésirables et peupler les colonies. Le recrutement mêle fraude, violence et enlèvements et quand la demande l’exige, workhouses et orphelinats sont vidés et la déportation pénale enfle rapidement.

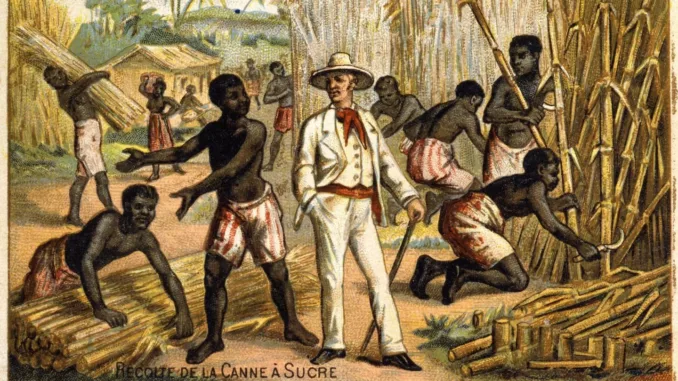

Dans les plantations, les engagé·e·s blanc·hes et les captif·ves africain·es, alors minoritaires, travaillent côte à côte sous une discipline de fer : moulins, fourneaux, champs de canne, fouet. Mais lorsque le sucre devient l’axe de l’économie antillaise, profits élevés et demande européenne en plein essor, les planteurs, appuyés par les marchands capitalistes et les États, concentrent la terre, chassent les petits colons, les petits fermiers et installent des « usines à sucre » qui exigent des bras en permanence. La servitude blanche atteint vite ses limites, approvisionnement incertain et insuffisant, termes qui expirent, fuites difficiles à contenir ; une fois libéré·es, les engagé·es revendiquent salaire ou accès à la terre. Dès 1680, les planteurs invoquent des « preuves positives que l’Africain satisfait mieux aux nécessités » de la production : achat à vie et héréditaire, repérable à sa couleur de peau qui facilite le contrôle, calcul selon lequel « trois noirs travaillent mieux et moins cher qu’un homme blanc » 4. Dès lors, l’esclavage africain s’impose comme la solution optimale du point de vue du profit.

Le commerce triangulaire s’institutionnalise, des navires partent d’Europe chargés de textiles, armes et alcools, troqués contre des captif·ves sur les côtes africaines ; la traversée vers les Amériques entasse, enchaîne et tue ; les survivant·e·s sont vendu·e·s aux plantations ; les bateaux repartent vers l’Europe chargés de sucre, coton, tabac, café. Le coton cultivé par les esclaves sous la contrainte alimente directement les filatures de Manchester, où des ouvrier·es, nombre de femmes et enfants, transforment la fibre brute en tissus vendus sur le marché mondial. Les profits sont réinvestis dans l’extension des usines, la modernisation des machines et l’expansion des plantations, entretenant la spirale de l’accumulation ; même logique pour le sucre, le café ou le tabac. Au total, 12 à 13 millions de personnes sont déportées d’Afrique vers les Amériques entre le 16e et 19e siècle.

Grâce à l’esclavage les plantations fournissent à la fois des gisements de matières premières à bas coût, des marchés pour les produits britanniques et des machines à profits immenses qui alimentent massivement l’industrialisation. Ces capitaux sont à leur tour réinvestis dans la flotte marchande, nouvelles méthode de fabrication, réseaux ferroviaires… L’esclavage est ainsi un pivot central de l’économie pour l’Angleterre qui s’affirme rapidement comme puissance impériale mondiale.

« [Le planteur] serait allé sur la lune, s’il le fallait, pour trouver une force de travail bon marché. L’Afrique était plus proche que la lune, plus proche aussi que les pays plus peuplés de l’Inde et de la Chine. Mais leur tour viendrait bientôt. » 5

Avec l’essor du commerce triangulaire et des plantations, la demande de main-d’œuvre, capturée, déportée et surexploitée explose alors même que le monde des Lumières proclame l’égalité. Il devient indispensable de naturaliser l’inégalité, de présenter la domination non comme un rapport imposé mais comme l’ordre normal des choses. La catégorie de « race » prend alors forme, elle hiérarchise l’humanité, assignant à une place fixe et permanente des groupes entiers, et transforme un rapport de force en différence naturelle. Pour entériner cette exclusion, on mobilise le religieux puis une pseudo-science chargés de la rationaliser.

Le racisme s’enracine et prend corps dans les institutions (lois, frontières, police, école), et ne se limite pas aux seules pratiques d’État, il se prolonge aussi dans un marché du travail à plusieurs vitesses (statuts, sans-papiers, précarités) qui sert à diviser et discipliner la classe ouvrière ; un levier que le patronat et les gouvernements exploitent pour tirer tout le monde vers le bas. D’où l’enjeu stratégique de s’attaquer à la reproduction institutionnelle et économique du racisme tout en construisant dans la lutte l’unité de la classe. L’unité ne procède par proclamations elle se construit dans l’action, dans les luttes communes pour exiger mêmes droits, mêmes salaires, régularisation de toustes. Des revendications d’égalité des droits qui mettent en échec la stratégie patronale et tirent tout le monde vers le haut.

Meriem (Paris 20e)

Pour avoir une version audio qui traite de racisme et d’exploitation, voici un lien vers notre ✨super✨ compte Spotify ! :

Notes :

- Chiffres : https://eprints.nottingham.ac.uk/12489/1/Tom%27s_

Thesis_complete_%28slimline%29.pdf (p.158) Nearly 70% of Scawby parish was enclosed by parliamentarymeans in 1770-1 leaving about one thousand acres which had been

enclosed by other means.

Mais le phénomène est plus vaste ça c’est les conséquences directes

des lois parlementaires, mais si on y ajoute les enclosures non

parlementaires c’est énorme.

(Archives Parlement UK) : https://www.parliament.uk/about/living-

heritage/transformingsociety/towncountry/landscape/overview/

enclosingland/ ↩︎ - Capital I,. XXV, -3 Production croissante d’une surpopulation relative ou d’une armée industrielle de réserve. ↩︎

- Mita : corvée, travail forcé par roulement imposée aux communautés

indigènes, système quasi-esclavagiste par les colons qui oblige chaque

communauté à fournir continuellement des hommes pour les mines et

autres travaux ((hérité des autochtones mais réactivée et durcit par les

colons)

Encomienda : attribution de terres et de populations indigènes à un

colon (couronne espagnole), avec obligation théorique d’évangélisation

mais pratique d’exploitation. ↩︎ - E.Williams, Capitalisme et Esclavage. p.22-25 ↩︎

- E.Williams, Capitalisme et Esclavage. p.22-25 ↩︎