Face à la crise environnementale, l’accroissement des inégalités et l’emballement des puissances impérialistes vers une guerre économique et militaire, la tentation de déserter la société pour aller vivre, dès aujourd’hui, dans un squat ou un fond de montagne est forte. Mais est-il possible de s’extraire du monde ? L’émancipation des individus au détriment de l’écrasement de tous les autres est-elle même souhaitable ? Comment passer de l’illusion libératrice de la désertion à l’horizon révolutionnaire d’une lutte collective, de classe, pour transformer profondément l’organisation de notre société ?

Les Cahiers d’A2C #17 – juin 2025

Petit colibri face aux capitalistes pyromanes, doit-il résister ou se résigner ?

Nous sommes face à un constat global qui met d’accord une grande partie des personnes qui se disent anti-capitalistes : l’impossibilité de changer le système de l’intérieur. Ce système capitaliste mondialisé est voué à continuer l’accumulation des richesses de quelques-uns au détriment de l’écrasement d’une majorité : nous. Une trajectoire inflexible de compétition féroce entre capitalistes que l’on appelle, à A2C, la trajectoire du capital.

Face au mur, à l’absence d’horizon révolutionnaire ou à la fatalité du capitalisme, la tentation est donc de déserter, tout quitter – son travail, parfois son lieu de vie – pour cesser de perpétuer le système. Ce qui amène une partie de la population – souvent sans grande pression économique, à fort capital socioculturel et ayant une conscience environnementale – à des reconversions individuelles radicales. Une quête de sens sincère, un espoir d’émancipation individuelle ou communautaire – éco-lieu, Amap, écoles alternatives, etc. – pour reprendre le contrôle sur sa vie, sur ses moyens de subsistances (souvent autour de l’alimentation ou des savoirs-faire artisanaux), avec parfois un appel romantique de retour à la terre, à l’essentiel, à un mode de vie alternatif, plus sobre. Face à la résignation de “lutter contre”, de se confronter frontalement aux capitalistes et à l’Etat, l’objectif de la construction d’alternatives est de s’organiser “pour” quelque chose, pour des changements concrets, pour “montrer l’exemple”, “faire sa part” au niveau local et ouvrir d’autres imaginaires.

Déserter, saboter, s’auto-gérer ?

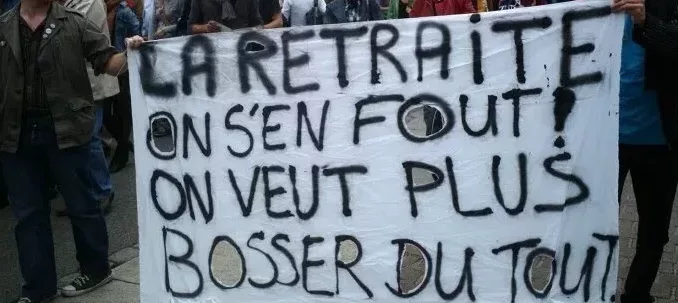

Les milieux autonomes sont aussi des milieux où il y a une forte adhésion à la désertion. Pourtant, les autonomes ou “totos” – personnes fortement traversées par la volonté d’autogestion, qui ont choisi la précarité du RSA, s’organisent souvent en bandes affinitaires avec des modes d’actions directes – ne cherchent pas forcément à construire l’alternative mais plutôt à détruire, démanteler les structures matérielles qui organisent notre exploitation (saboter les entreprises, casser les vitres des boîtes d’intérim, ouvrir des squats…). Pour elleux, travailler sous le capitalisme serait alors collaborer avec lui.

Multiplier les alternatives et le capitalisme s’effondrera

Ces deux profils de déserteur·euses ne formulent pas forcément leur projet politique de la même manière mais portent au final des hypothèses politiques assez similaires. Leur stratégie repose sur déserter individuellement et s’organiser en collectifs autogérés. Construire des alternatives à l’échelle d’une communauté serait une fin en soi, il ne s’agit pas de s’élargir au maximum, de grossir et de les généraliser à l’échelle d’une société : ce qui revient, alors, à une forme de lutte individuelle. Et quand bien même leur diffusion et leur multiplication est un horizon souhaité, il est projeté qu’elle se ferait d’elle-même, une fois avoir montré qu’elles fonctionnent sur un territoire donné.

Discours que l’on retrouve dans la fable du colibri : ce petit oiseau qui, face à l’incendie dévorant la forêt, verse goutte après goutte de l’eau sur le brasier, faisant sa part, montrant l’exemple, dans l’espoir que tous·tes s’y mettent afin de l’éteindre… Produit de l’idéologie libérale, cette manière de penser l’émancipation individuelle ou communautaire fait porter la responsabilité de la transformation de la société sur les individus. Comme pour les “consomm’acteur·ices”, qui face au consumérisme et la crise climatique se voient porter la responsabilité individuelle d’acheter ou non des biens et services.

L’alternativisme, le localisme et autres formes d’écologie relativement libérale sont d’ailleurs très bien absorbés par les capitalistes car ils ne posent pas la question du pouvoir et du rapport de force en dehors de la communauté. Certaines alternatives servent même de caution à l’organisation en place : on entend parfois “Si la société est aujourd’hui capitaliste c’est parce que la majorité des gens veulent ce système, sinon iels auraient déserté et seraient partis vivre dans ces “ilôts communistes” “.

De l’illusion libérale de la désertion à la révolution : l’autonomie de classe

Si, dans les faits, un·e militant·e révolutionnaire pour la lutte des classes et un·e militant·e alternatif·ve peuvent avoir des modes de vie (matériels) très proches, leur différence est dans la stratégie à long terme et la pratique militante qui en découle. Ce sont deux visions de l’autonomie : l’une plutôt matérielle, de quelques un.es ou d’une petite communauté, l’autre une autonomie de classe, plutôt au sens politique, comme capacité à organiser en tant que classe la société dans son ensemble.

Ainsi dans l’alternativisme la révolution n’est plus à penser, à définir et à préparer vu qu’elle a déjà commencé dans le panier bio du mardi ou la vitrine de banque taguée. Il suffirait de posséder son outil de production ou de s’extraire, faire sécession et saboter les espaces qui organisent le travail pour s’affranchir des structures qui organisent le capitalisme et mettre mécaniquement fin au rapport social de domination structurelle qu’est l’exploitation.

Quant à la stratégie de la lutte de classe, celle d’une émancipation collective par et pour nous-même, elle passe par la construction d’un rapport de force : l’organisation de la classe des travailleur·euses face à la bourgeoisie. Prendre conscience de la force de notre classe, en se disant que malgré notre hétérogénéité (de revenus, d’identités…) et nos contradictions, le capitalisme n’est pas une fatalité, que nous sommes des millions et des milliards sur Terre à avoir un seul et même intérêt commun : celui d’en finir avec la domination qui nous écrase et les oppressions qui nous divisent. Cette conscience de classe est dans chacun·e d’entre nous, elle s’élève et se vitalise par la lutte et la mise en mouvement, elle s’organise collectivement dans nos lieux de travail (et non en les désertant), dans nos quartiers et dans nos associations et elle se gagne par la confiance en notre pouvoir d’agir ensemble contre les capitalistes pyromanes et les Etats marchands de cendres qui nous agitent en colibris.