Les Cahiers d’A2C #15 – décembre 2024

Pour la plupart des observateur·rice·s dans le monde, il ne fait pas de doute que les «départements d’outre-mer» français sont des colonies, qui paraissent bien anachroniques après les vagues de luttes de libération nationale et le démantèlement des empires européens. Il n’y a qu’en France qu’on se convainc que les habitant·e·s de ces pays ont de la chance d’être pris en charge, même si on en connaît peu les réalités au-delà de quelques clichés. Et à chaque fois que des mouvements sociaux éclatent, on entend que ces territoires coûteraient cher à la France sans rien lui rapporter. Pourquoi dans ce cas y envoyer des contingents de gendarmes mobiles ? Pourquoi la France refuse-t-elle l’auto-détermination des peuples de Nouvelle-Calédonie, des Antilles, de Guyane ou de la Réunion ?

Un contre-développement qui produit des inégalités et de la pauvreté

L’esclavage a conduit à l’extermination des peuples autochtones puis à la déportation de millions d’Africain·e·s. Malgré son abolition dans les colonies françaises (1794 puis 1848), obtenue par les luttes de masse des esclaves et par la nécessité de moderniser le système, la structure hiérarchique socio-raciale pèse toujours dans les sociétés de plantation. Dans toutes les sociétés post-esclavagistes, on observe le maintien des Afro-descendant·es et des Autochtones dans une position subalterne. Les vagues d’immigration asiatique ont également contribué à ces sociétés créoles, dans lesquelles la couleur de peau et l’appartenance communautaire réelle ou supposée pèsent particulièrement sur le destin des individus et des groupes sociaux.

Tout développement économique endogène est combattu car il permettrait de sortir de la dépendance coloniale. La corruption de la classe politique est encouragée pour garder le contrôle sur les élites et discréditer l’indépendance.

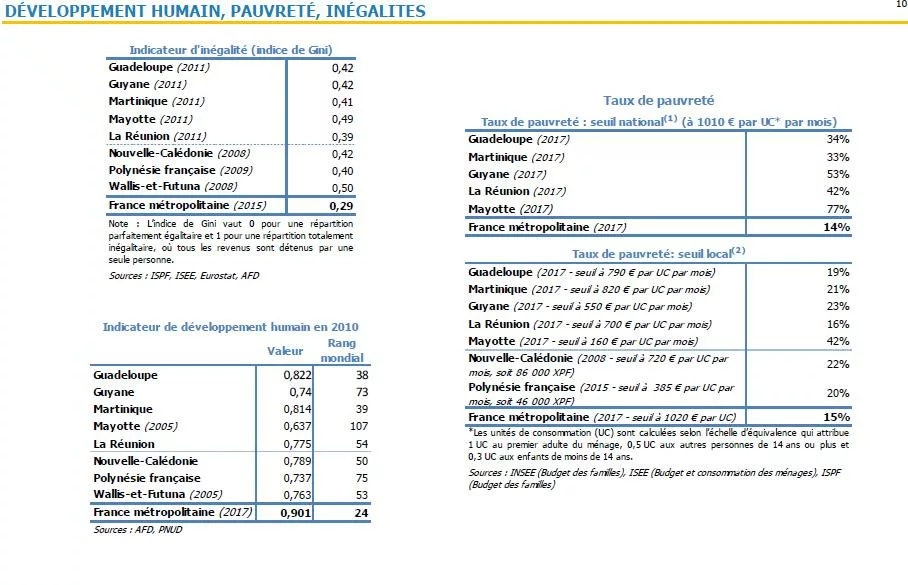

Les tableaux ci-dessous font état de sociétés restées très inégalitaires, incomparables avec la France au niveau de la pauvreté et du développement humain. Depuis des décennies, le discours dominant est pourtant celui du « rattrapage des outre-mers », et les médias pointent régulièrement du doigt le coût des colonies pour la métropole.

La départementalisation de 1946 et la conquête progressive de droits sociaux équivalents à ceux des Français de l’Hexagone a conduit à élever les niveaux de vie comparativement aux pays voisins et à casser l’agriculture de substance. La dépendance aux transferts sociaux de la métropole s’en est accrue, et des vagues migratoires récentes ont permis la mise en concurrence entre travailleur·euse·s, et détournent les colères sociales.

Le rattrapage est un mythe. L’argent investi par l’Etat est insuffisant pour les besoins des populations et, grâce aux multiples défiscalisations, il revient majoritairement dans les poches des grandes entreprises françaises ou des descendants des colons, qui bénéficient de rentes monopolistiques. L’octroi de mer (une taxe à l’importation) permet d’exonérer l’Etat du financement des collectivités locales et de renforcer la dépendance aux produits importés. Les colonies départementalisées ne représentent donc pas un poids économique pour la France, comme le proclame l’idéologie dominante1.

Cependant, le principal enjeu des «confettis de l’empire colonial» n’est pas strictement économique. Pour comprendre pourquoi la France refuse de lâcher ses colonies, il faut observer les enjeux géostratégiques.

Des enjeux géostratégiques majeurs

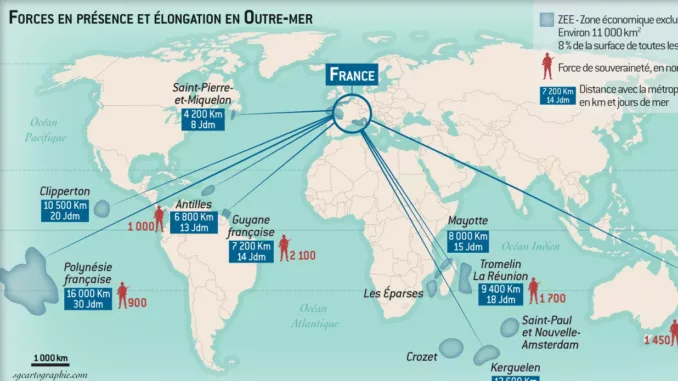

De la guerre froide jusqu’au monde multipolaire actuel, la France est parvenue à maintenir son rang de grande puissance, parmi les 5 membres du Conseil de Sécurité de l’ONU, dotée de l’arme atomique, avec une influence diplomatique grâce à la souveraineté qu’elle maintient sur les territoires qu’elle considère comme «ultra-marins». Le ratio du nombre de militaires par habitant est beaucoup plus important dans les colonies qu’en France, et la dernière loi de programmation militaire 2023-2028 renforce cette présence, avec le redéploiement des troupes auparavant stationnées en Afrique de l’Ouest.

Des bases militaires sont installées dans les océans Indien, Atlantique et Pacifique, et notamment dans la principale zone stratégique de confrontation inter-impérialisted’aujourd’hui, que les militaires appellent «indo-pacifique». Mayotte contrôle l’entrée du canal du Mozambique, et grâce à la Réunion, la Nouvelle Calédonie et la Polynésie, la France est signataire du Traité d’Amitié et de Coopération en Asie du Sud-Est et participe au Forum régional de l’ASEAN.

La France possède le deuxième domaine maritime derrière les Etats-Unis, avec une Zone économique exclusive de plus de 11 millions de km². Ce contrôle permet l’accès à d’importantes ressources halieutiques (pêche), mais surtout scientifiques et géostratégiques. Les fonds marins, un des derniers espaces peu exploités de la planète, représentent un des lieux majeurs de la compétition impérialiste au 21ème siècle. Par exemple, les Terres australes et antarctiques françaises abritent des stations météorologiques qui permettent d’observer le changement climatique, ainsi que des réserves de pétrole et de métaux rares. Même les courants marins pourraient devenir une nouvelle source d’énergie.

La Kanaky-Nouvelle-Calédonie est le 4ème producteur mondial de nickel, ses réserves sont évaluées à 10% du total mondial. L’exploitation du nickel représente 1/4 des emplois du privés (directs et indirects), et 90% des exportations, vers des pays d’Asie qui l’utilisent dans la production d’aciers de haute qualité ou de batteries électriques.

Le nickel représente un enjeu politique car, suite aux accords de Nouméa, la province Nord, à majorité kanak et indépendantiste, détient 51% du capital d’une des trois grandes usines de l’île à Koniambo. Cependant, le développement économique fondé sur les ressources minières est fragile car il représente de lourds investissements et dépend des cours mondiaux qui peuvent varier très rapidement (la Bourse des Métaux est à Londres). L’exploitation minière a également des impacts très négatifs sur l’environnement. Les mêmes observations sont sans doute valables à propos des projets d’exploitation par Total du pétrole offshore au large de la Guyane .

En Guyane, le centre spatial européen de Kourou profite de sa localisation proche de l’équateur, car les lancements d’Ariane profitent d’une force maximale de rotation terrestre et demandent donc moins de kérosène. Pour cette raison, la France loue également à la Russie la base de Soyouz à Sinnamary. Cependant, la concurrence est de plus en plus forte avec les bases US en Floride et au Texas, russes en Sibérie, indiennes et chinoises, en vue de la conquête de l’espace, nouveau terrain de jeu pour l’expansion capitaliste.

Le caractère colonial de l’industrie spatiale française est avéré : absence de retombées économiques significatives via l’exonération de tout impôt sur le foncier, recrutement majoritairement exogène des cadres, ségrégation sociale et raciale de la ville de Kourou, refus d’enquêtes indépendantes sur les maladies respiratoires… Les Guyanais·e·s ne s’y sont pas trompé·e·s lors de la grève générale de 2017 : c’est le blocage stratégique du rond-point de la Carapa qui a empêché le décollage d’Ariane et permis la signature des Accords de Guyane.

La prise en compte de ces enjeux stratégiques permet de comprendre pourquoi la France fait tout pour conserver ses dernières colonies. Céder une réelle autonomie à l’une, ce serait prendre le risque de les perdre toutes.

Entre luttes sociales et danger de «mayottisation»

Depuis les années 2000, la généralisation des grandes surfaces et de la société de consommation aux Antilles, en Guyane et à la Réunion a accentué la dépendance aux produits importés, avec des écarts de prix entre 15% et 40% sur les produits alimentaires. La lutte contre la vie chère est donc devenue une préoccupation importante. Autour de cette revendication se sont construites des coalitions sociales de circonstance et des perspectives politiques fluctuantes. En 2008-2009 ont eu lieu des grèves générales avec des barrages des carrefours routiers, où les syndicats de salarié·e·s avaient une place centrale, avec également une présence des petits patrons (notamment du transport) et une menace d’embrasement via l’entrée en scène de la jeunesse précarisée sur les barrages. Ces mouvements, héritiers d’une longue histoire de lutte, ont obtenu des avancées ponctuelles pour les travailleur·euse·s et la population mais n’ont pas réussi à modifier la structure économique et sociale qui produit la vie chère.

Les mouvements récents en Martinique, à la suite des mobilisations contre le pass sanitaire au moment du COVID, ont été menés par des collectifs moins ancrés dans la société et plus confus, avec certain·e·s leaders de premier plan qui acceptent de s’afficher auprès du RN. Les revendications prennent leur sens quand elles s’articulent dans un objectif d’émancipation sociale et décoloniale, sinon elle risque d’être un feu de paille, voire d’accroître la dépendance envers les produits importés de France et la défiance de la masse de la population.

Les ressentiments face aux maintien des inégalités et à l’incurie des élites politiques se combinent désormais avec la désignation des migrant·e·s les plus récent·e·s comme responsables de la crise. Les votes pour le RN ne sont plus limités aux familles des colons ou de leurs descendants et aux membres des forces de répression, ils sont devenus massifs au fil des scrutins présidentiels. Des discours ouvertement racistes se déploient, au sein de la petite bourgeoisie et dans les milieux populaires, y compris dans des secteurs jusque-là influencés par la gauche et les indépendantistes. L’Etat français est ainsi accusé de favoriser les migrant·e·s contre les natifs, la police est accusée d’être laxiste face à la délinquance, la suppression du droit du sol devient envisagée dans le débat public.

C’est à Mayotte, dernière colonie à être départementalisée, que ce processus d’unification de la société colonisée contre « l’étranger », comorien ou africain, est le plus engagé. Issue d’une séparation artificielle de l’archipel des Comores lors du passe-passe de Giscard au référendum de 1976, séparation toujours condamnée par les résolutions de l’ONU, l’île de Mayotte est aujourd’hui un laboratoire pour les politiques racistes et sécuritaires. Des maires peuvent appeler publiquement la population mahoraise à des opérations de destruction des maisons des migrant·e·s et de traque des exilé·e·s, avec la passivité ou le soutien des forces de police. A tel point qu’on parle de «mayottisation» pour désigner les pires scénarios auxquels mènent les politiques de division raciste des populations.

Comment être anticolonialiste en France ?

Un peuple qui en opprime un autre ne peut pas être libre. Pour les militant·e·s de la gauche française, dont l’auteur de cet article fait partie, cette affirmation devrait être davantage méditée. Les anticolonialistes guyanais·e·s ont l’habitude de dire des Français·e·s qui viennent travailler dans leurs pays, qu’iels se disent souvent humanistes, et parfois féministes, syndicalistes ou communistes quand iels prennent l’avion à Roissy, mais qu’après huit heures de vol, arrivé·e·s en pays dominé, le plus souvent iels se retrouvent juste dans une position de colon, avec la mentalité et les réflexes qui vont avec. Le paternalisme colonial, la certitude de la supériorité de ses valeurs et de sa culture, de son «modèle républicain», continuent souvent à gangrener la gauche française. Le programme de la France insoumise dans les colonies, par exemple, se propose d’appliquer ce que les gouvernements successifs promettent depuis des décennies, un alignement des conditions de vie sur la métropole et une adaptation à la marge des réglementations en vigueur, dans le cadre d’une «égalité républicaine» de moins en moins crédible2.

Dans le contexte d’un risque de déclassement de la France au niveau international, qui serait encore amplifié par la perte de ses dernières colonies, il n’est pas toujours facile de tenir des positions internationalistes.

Ce que ne comprennent pas les nostalgiques de la grandeur française, c’est que de nombreux peuples sont en train de comprendre qu’ils pourraient vivre mieux en sortant de la tutelle. Soixante ans après l’indépendance du Burkina Faso, 80% de la population n’a toujours pas accès à l’électricité, alors que l’ancienne puissance coloniale extrait l’uranium du Niger voisin pour son industrie nucléaire. Quelques mois après le départ des militaires français, le gouvernement burkinabé signait un contrat avec la Russie pour la construction prochaine d’une centrale nucléaire sur place.

L’Azerbaidjan, qui préside le mouvement des non-alignés3 à l’ONU, critique ouvertement la politique de la France dans ses colonies et propose un soutien matériel et diplomatique aux mouvements qui la contestent. Bien sûr, ce pays utilise ce moyen pour faire pression dans le cadre de sa guerre contre les Arméniens du Haut Karabagh, soutenus (officiellement) par la France. Nous ne sommes pas sur une approche campiste, à A2C, nous avons une vision globale de l’impérialisme, mais nous savons que notre responsabilité première est de lutter contre «notre» classe dirigeante, contre le pouvoir de nuisance de «notre» État, , car personne ne pourra le faire à notre place.

Alors qu’on vient de célébrer le cinquantième anniversaire de la Révolution des Œillets, un parallèle pourrait nous être utile. Le Portugal était, en 1974, un pays qui s’accrochait à ses colonies de l’Angola et du Mozambique, et dont la défaite a conduit ses soldats à se retourner contre le pouvoir, et à fraterniser avec les mouvements ouvriers. C’était un pays devenu marginal en Europe, où le projet de l’extrême-droite au pouvoir était de revenir à l’âge d’or (très) lointain d’un empire colonial disparu. Un pays où la jonction de la révolution anticoloniale et de la révolution sociale a permis une des dernières expériences d’un pouvoir par en bas en Europe de l’Ouest4.

A l’heure où les fascistes, en France et ailleurs, portent ce fantasme de la «grandeur» coloniale perdue, à nous de faire vivre un internationalisme concret, à la fois humble et ambitieux, qui représente la condition de nos victoires futures.

Vincent Touchaleaume (Marseille)

Kanaky : L’ennemi principal est dans notre pays !

Le 13 mai 2024, face à un projet de dégel du corps électoral, la société kanak s’est soulevée contre le colonialisme : manifestation massive à Nouméa, mutinerie à la prison de Camp Est, grèves au port et à l’aéroport, blocage de dépôts de carburants, incendies des entreprises de colons…5 Ce sont les travailleur·euse·s, les tribus et la jeunesse kanak qui se sont mobilisé·e·s contre la poursuite d’une colonisation de peuplement, dans ce qui est le plus grand mouvement indépendantiste depuis la période des « Événements » (1984-1988)6.

Les raisons de ce soulèvement sont multiples et profondes, sociales et politiques ! Niveau de vie et d’études, chômage, incarcération, accès aux services, racisme : la ségrégation des Kanak persiste. La responsabilité en incombe évidemment au colonialisme français. Mais la défiance de la jeunesse envers les partis indépendantistes, qui ont fait confiance au colonisateur pour décoloniser, a aussi participé de l’ampleur du mouvement et des moyens d’actions.

Dès le 14 mai, la France réprimait sévèrement : couvre-feu, arrestations, envoi de troupes et de matériel de guerre, suspension de TikTok, soutien aux milices loyalistes armées, etc. À ce jour, les troupes coloniales et les milices ont tué 11 Kanak. La France a déplacé plus de 70 Kanak de Camp Est aux prisons de la métropole et 7 cadres de la CCAT7 y ont été également déporté·e·s. Iels risquent des dizaines d’années de prison pour leur rôle dans l’organisation de la lutte d’indépendance.

Face à l’une des principales puissances militaires, l’indépendance kanak nécessite l’existence d’un mouvement massif de solidarité depuis la métropole. Nous avons la capacité d’agir et d’influer positivement sur l’issue de leur lutte, par exemple en s’opposant à l’envoi des forces de répression et en visibilisant les exactions de l’Etat français. Réciproquement, c’est l’ensemble des luttes des opprimé·e·s en France qui se renforcerait des victoires du peuple kanak face à l’Etat français. Dans l’immédiat, l’urgence est de se mobiliser aux côtés de la diaspora et des organisations kanak en métropole pour la libération et le rapatriement de tou·te·s les prisonnier·e·s politiques kanak.

A2C Strasbourg

- Un article plutôt objectif du principal journal économique patronal en attestait suite aux grandes grèves de 2009 : les Echos, Combien coûte l’outre-mer à la France ? ↩︎

- Elodie Nac, Adresse aux camarades de France Insoumise, Mediapart ↩︎

- Mouvement représentant 120 pays à l’ONU, né de la conférence de Bandung en 1955 et ayant soutenu la décolonisation de nombreux pays d’Asie, d’Afrique et d’ Amérique ↩︎

- On peut écouter à ce sujet l’introduction de Gaël lors du week-end IDF de mars 2024 ↩︎

- Pour plus de contextualisation, voir Luc Tournabien, Nouvelle-Calédonie : comment les exactions de l’État ont mené au chaos insurrectionnel ↩︎

- Survie.org, Histoire de Kanaky en quelques dates ↩︎

- CCAT : Cellule de Coordination des Actions de Terrain, émanation de l’Union Calédonienne, principale organisation indépendantiste. ↩︎