L’idée que les travailleurs et travailleuses de ce qu’on appelle le « Nord global » profiteraient de l’exploitation des travailleurs et travailleuses du « Sud global »1 est largement admise au sein de notre classe. Elle est également très présente dans de nombreux espaces militants en France, où elle peut se traduire par une rhétorique culpabilisante.

Par « profit », on entend tirer un avantage, gagner quelque chose du fait de l’exploitation et donc, in fine, avoir intérêt à cette exploitation. Les travailleur.se.s du Nord auraient donc un avantage matériel à l’exploitation des travailleurs du Sud. Ce discours, qui se veut particulièrement conscient des réalités du monde et en solidarité avec les opprimés, épouse pourtant la même vision du monde que la bourgeoisie occidentale. Il implique que la classe ouvrière du Nord aurait un intérêt matériel à l’exploitation des classes ouvrières du Sud et donc à soutenir ses bourgeoisies et leurs impérialismes.

L’objectif de cet article sera de démontrer que cette position relève de la fausse conscience et que, non, la classe ouvrière du Nord n’a pas intérêt à l’impérialisme.

Les inégalités Nord-Sud : un constat indéniable

Il n’y a évidemment pas de doute sur le fait que les travailleur.se.s du Sud sont, globalement, plus opprimé.e.s et plus pauvres que les travailleur.se.s du Nord2. Iels vivent dans des conditions moins favorables, ont moins d’accès aux soins et aux loisirs, assument des charges de travail plus lourdes et sont exposé.e.s à davantage de violences au quotidien3. De manière générale, le pouvoir d’achat et les conditions de vie sont plus favorables dans le Nord que dans le Sud. Les inégalités y sont moins importantes, même si elles existent et se creusent de plus en plus. Cependant, le fait que ces inégalités existent, ne doit pas forcément nous amener à la conclusion que la classe ouvrière du Nord profite directement de cette exploitation.

L’accumulation primitive du capital en Europe

Dans « Genèse du capital industriel4 », Marx explique comment le système capitaliste s’est structuré en Europe. L’accumulation de richesses a résulté de l’accumulation primitive du capital, par l’expropriation des paysan.ne.s de leurs terres communales, ce qui les a obligé.e.s à vendre leur force de travail dans les villes au service de l’industrie. Le processus d’industrialisation de l’Europe, par la transformation des paysan.ne.s en classe ouvrière, a été d’une grande violence. Les personnes se sont retrouvé.e.s sans rien d’autre que leur force de travail à vendre et ont été obligé.e.s d’accepter les pires conditions pour pouvoir survivre.

L’expansion coloniale et la traite transatlantique

Cette expansion de l’accumulation primitive du capital ne s’est pas limitée à l’Europe. Elle s’est répandue sur tous les continents par la colonisation et par la traite transatlantique des esclaves. L’histoire brutale de la colonisation relève d’une extrême violence. Des millions de personnes ont été dépossédées de leurs terres et de leurs modes de vie, et des populations entières ont été victimes de génocides. Le commerce triangulaire a vu des millions d’êtres humains séquestrés et transportés comme des marchandises vers les colonies, pendant des siècles, pour travailler comme esclaves jusqu’à la mort.

La richesse économique de l’Europe et son développement industriel ont été rendus possibles, en grande partie, par l’expansion coloniale et par l’exploitation des ressources des pays colonisés. Ce fait est abondamment attesté par l’histoire. La richesse des classes dirigeantes en Europe s’est largement construite sur le colonialisme et sur la traite. Par exemple, en Angleterre, la traite atlantique a représenté entre 25 et 30% d’impulsion économique.5

L’impérialisme contemporain

L’exploitation des pays du Sud par les bourgeoisies occidentales ne s’est pas arrêtée avec l’abolition de l’esclavage ni avec l’accession aux indépendances. Les puissances impérialistes ont prolongé leur domination et le pillage des richesses de pays économiquement moins développés, souvent avec la complicité de bourgeoisies locales. Les instruments de cette emprise sont multiples : interventions militaires, coups d’État, hégémonie du dollar, endettement structurel, maintien du franc CFA6 et le fait des relations d’échange inégales.7

La théorie de l' »aristocratie ouvrière » de Lénine8

L’analyse des origines des rapports d’exploitation Nord‑Sud fait généralement consensus au sein du mouvement. Les désaccords portent plutôt sur la question de savoir si les travailleurs du Nord profitent de cette situation.

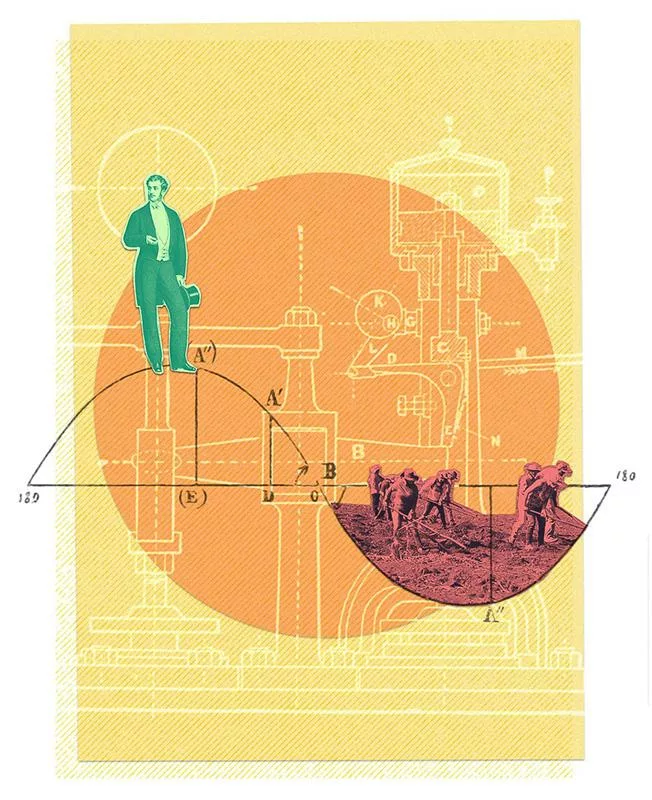

Les défenseurs de cette thèse s’appuient généralement sur la théorie de l' »aristocratie ouvrière » défendue par Lénine. Lénine développe cette thèse à un moment où il essaye de comprendre pourquoi les travailleur.se.s ont soutenu leur classes dirigeantes pendant la 1ère guerre mondiale.

Selon lui, les « sur‑profits » tirés de l’exploitation des colonies et pays dominés ont permis aux bourgeoisies des métropoles de « soudoyer » une couche supérieure du salariat. Cette couche, mieux payée et plus stable, a ainsi basculé vers le réformisme, l’opportunisme et l’alignement sur la politique impérialiste de leur bourgeoisie, affaiblissant l’internationalisme et la radicalité du mouvement ouvrier.

Il est important de noter que pour Lénine, cette aristocratie ouvrière ne désignait qu’une partie minoritaire du salariat. Cependant, le ralliement du salariat aux positions conservatrices de la bourgeoisie était bien plus large que cette hypothétique aristocratie ouvrière. Ce n’est donc pas un intérêt matériel qui en a été l’origine mais l’idéologie.

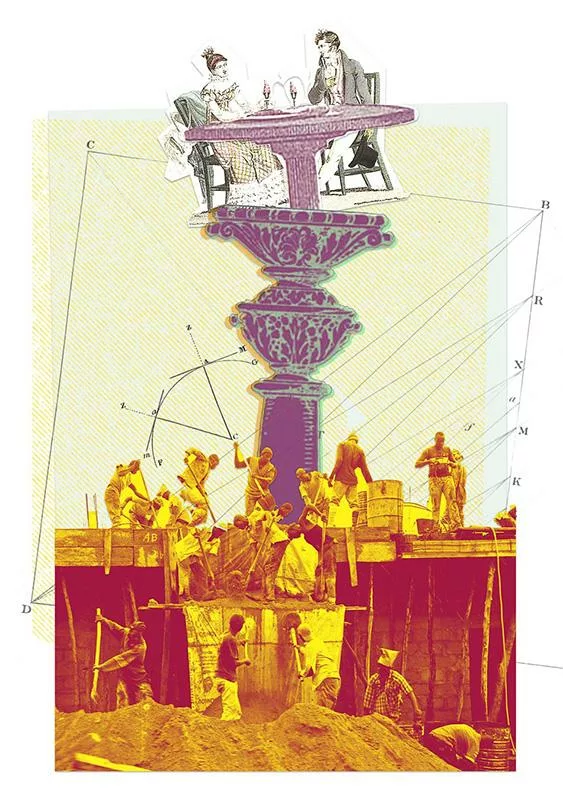

La relation travail-salaire : une exploitation universelle

Dès qu’une personne entre dans un échange de travail contre salaire avec un capitaliste ou un·e patron·ne, la richesse qu’elle produit dépasse largement le salaire qu’elle perçoit. Le capitalisme fonctionne comme une pompe à extraire la valeur produite par les personnes, et la relation salariale en est le mécanisme central. Les travailleur·se·s sont lié·e·s au capital par une chaîne. Au Nord comme au Sud, la relation de travail dans le système capitaliste est une relation d’exploitation: la plus grande part de la richesse créée par le travail reste entre les mains du capitaliste.9

Certain·es peuvent dire : « J’ai un bon salaire, je ne me sens pas exploité·e. » Or, même avec un revenu élevé, les capitalistes captent une partie de la richesse produite et du temps de vie de chacune et chacun d’entre nous. Nous pourrions toustes travailler moins si nous n’étions pas en train d’enrichir le capital. Ce temps confisqué pourrait être consacré à d’autres activités : passer plus de moments avec ses proches, se reposer, s’engager dans son quartier et sa communauté, etc.

Ce système oppose deux classes : celle qui possède les moyens de production, et celle qui n’a que sa force de travail à vendre. Les personnes appartenant à cette dernière sont contraint·e.s de travailler pour vivre dans un monde régi par le capital. En son sein, de multiples oppressions se croisent — sexisme, validisme, racisme, entre autres. Le capitalisme s’appuie sur ces oppressions et entretient la division au sein de notre classe.

Le rôle de l’idéologie et la construction de la conscience de classe

Tout système de domination s’appuie sur des idéologies. Marx rappelait que les idées dominantes d’une société sont celles de la classe dominante. Pour les dépasser, il faut aller à contre-courant et se former afin de comprendre les rapports de domination. Le fait d’être exploité·e n’entraîne pas automatiquement la compréhension de sa position : l’idéologie opère cette mystification.

Notre classe doit donc développer une conscience de classe pour saisir sa propre situation et voir sa place dans le système d’exploitation. Celle-ci ne se réduit ni à connaître sa position dans le processus de production, ni au simple fait de vendre sa force de travail pour vivre, ni même à s’organiser syndicalement et lutter pour de meilleurs salaires — bien que cela soit essentiel. La conscience de classe se construit dans les luttes collectives, dans l’affrontement avec les contradictions qui traversent notre classe, et dans le développement partagé de la capacité à reconnaître et combattre les oppressions. C’est dans la lutte que notre classe prend conscience d’elle-même et de sa réalité.

Une approche de classe qui combat toutes les oppressions

Pourquoi revenir à la notion de classe ? Le terme paraît aujourd’hui un peu démodé, non sans raisons. Une partie de la gauche défend une approche « class first »: on réglerait d’abord la question de classe et le reste suivrait après la révolution. Or ce « reste » — racisme, sexisme, validisme, etc. — n’est pas secondaire. Nous ne partageons pas cette position. Nous affirmons que toutes les oppressions qui traversent notre classe doivent être combattues dès maintenant, au cœur de la construction de notre mouvement, en parallèle de la voie révolutionnaire. Ce ne sont pas les luttes antiracistes ou féministes qui divisent la classe ; ce sont le racisme, le sexisme et le validisme qui la fracturent et nous empêchent de bâtir un front commun contre un système qui nous exploite toutes et tous.

Il ne s’agit ni de nier ces rapports de domination ni d’occulter les contradictions internes, mais de construire une lutte capable de faire apparaître ce qui nous unit : la domination de la classe bourgeoise sur celles et ceux qui n’ont pour vivre que leur force de travail à vendre. Qu’on ait un « bon » salaire — au Nord comme au Sud — ou que nos luttes aient permis d’arracher des droits, nous n’avons aucun intérêt à nous allier à nos bourgeoisies nationales : nos intérêts sont antagonistes. Plus nous laissons de pouvoir à la classe dirigeante, plus elle a les moyens de nous opprimer. Notre classe ne doit entretenir aucune illusion à ce sujet. Ce sont les classes bourgeoises du Nord comme du Sud qui profitent de l’exploitation des travailleur.se.s.

La trajectoire du capital et la construction de la lutte internationaliste

De même qu’on ne peut analyser les classes sociales séparément, puisqu’elles sont en interaction permanente, on ne peut penser le Nord sans le Sud.

Partout dans le monde, la bourgeoisie investit massivement dans la division de notre classe. Le racisme en est l’une des armes principales, mais aussi les concurrences de souffrances, l’assimilation de droits conquis à des « privilèges », ou encore l’idée méritocratique selon laquelle « si l’on s’en sort, c’est qu’on le mérite » — ou, à l’inverse, que d’autres « profitent ». Nous sommes pris·e.s dans un rapport de lutte constant, même lorsque nous n’en avons pas pleinement conscience. Toute alliance avec la bourgeoisie nous prive de notre puissance collective d’organisation et de combat : lui donner davantage de pouvoir, c’est lui offrir plus de moyens de l’utiliser contre nous. La bourgeoisie est l’adversaire de classe au sein du système capitaliste dans lequel nous sommes inséré·e·s. Notre alliance doit aller à celles et ceux qui, comme nous, sont contraint·e·s chaque jour de vendre leur force de travail.

La trajectoire actuelle du capitalisme nous mène droit dans le mur. Un système fondé sur l’accumulation et l’expansion infinie est incompatible avec les limites matérielles de la planète. Cette dynamique alimente la destruction de nos droits, la guerre et le fascisme.

Notre classe représente la majorité des habitant·e·s de cette planète: elle n’a aucun intérêt aux guerres ni à la destruction de nos conditions d’existence. Elle seule peut affronter les contradictions produites par ce système en s’organisant et en arrachant le pouvoir confisqué par la bourgeoisie. Partout, les droits ont été conquis par la lutte. Les victoires des travailleur·se·s du Nord ont inspiré celles du Sud, et réciproquement, parce que nous nous reconnaissons comme une même classe. Cette reconnaissance révèle notre intérêt commun à renverser un système de domination et de destruction, pour reconstruire un monde où notre travail sert la vie et la préservation de nos biens communs. Il s’agit de nous organiser autrement. La tâche est immense, mais notre classe est la seule en mesure de l’accomplir.

Dani. et Hugo, Toulouse

- Le Sud global, un nouvel acteur de la géopolitique mondiale ? — Géoconfluences ↩︎

- The Geopolitics of Inequality: Discussing Pathways Towards a More Just World ↩︎

- 76% das cidades mais violentas do mundo estão na América Latina ↩︎

- K. Marx – Le Capital Livre I : XXXI ↩︎

- The combined effect of the slave trade and the exploitation of enslaved people contributed to the industrial rise of the UK – Le Monde ↩︎

- Pigeaud, Fanny, and Ndongo S. Sylla. 2018. L’arme invisible de la Françafrique : une histoire du franc CFA. N.p : La Découverte. ↩︎

- Unequal Exchange – Global Inequality ↩︎

- Lenin: Imperialism and the Split in Socialism ↩︎

- Marx 1844: Wages of Labour ↩︎